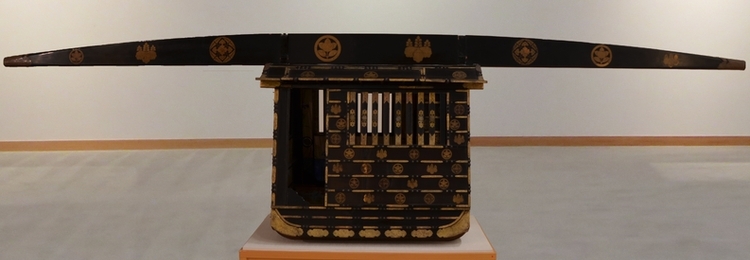

三之瀬御本陣芸術文化館は、独立美術協会の重鎮として活躍した須田国太郎の作品を中心に、日本近現代の芸術家の作品を展示しています。また建物は、江戸時代に対馬藩一行など多くの要人が宿泊所として使用した歴史と趣きのある「本陣」の外観を復元したものです。

写実絵画のあり方を探求し、第一線で活躍し続ける洋画家、野田弘志(のだ ひろし/1936~)と大畑稔浩(おおはた としひろ/1960~ )。本展では、広島から写実絵画の魅力を発信した両氏の作品を中心に写実の奥深さに迫ります。

呉市の川尻町では、町に芸術家が滞在して、創作活動やワークショップを行うことで、地域の文化振興を図ることを目的とする野呂山芸術村事業を1996年から展開します。野田氏は、この事業に構想段階で尽力し、滞在作家の招聘や研究会を行い、

野田弘志 《TOKIJIKU(非時)ⅩⅤ Elephant》1994年

蘭島閣美術館所蔵 cHiroshi Noda 2025/JAA2500192

|

|

左:大畑稔浩《川尻と瀬戸内海》油彩・キャンバス97.0×227.3㎝ 2001年 (呉市川尻市民センター所蔵)

右:大畑稔浩《野呂山と瀬戸内海》油彩・キャンバス 97.0×227.3㎝ 1998年 (呉市川尻市民センター所蔵)

|

|

|

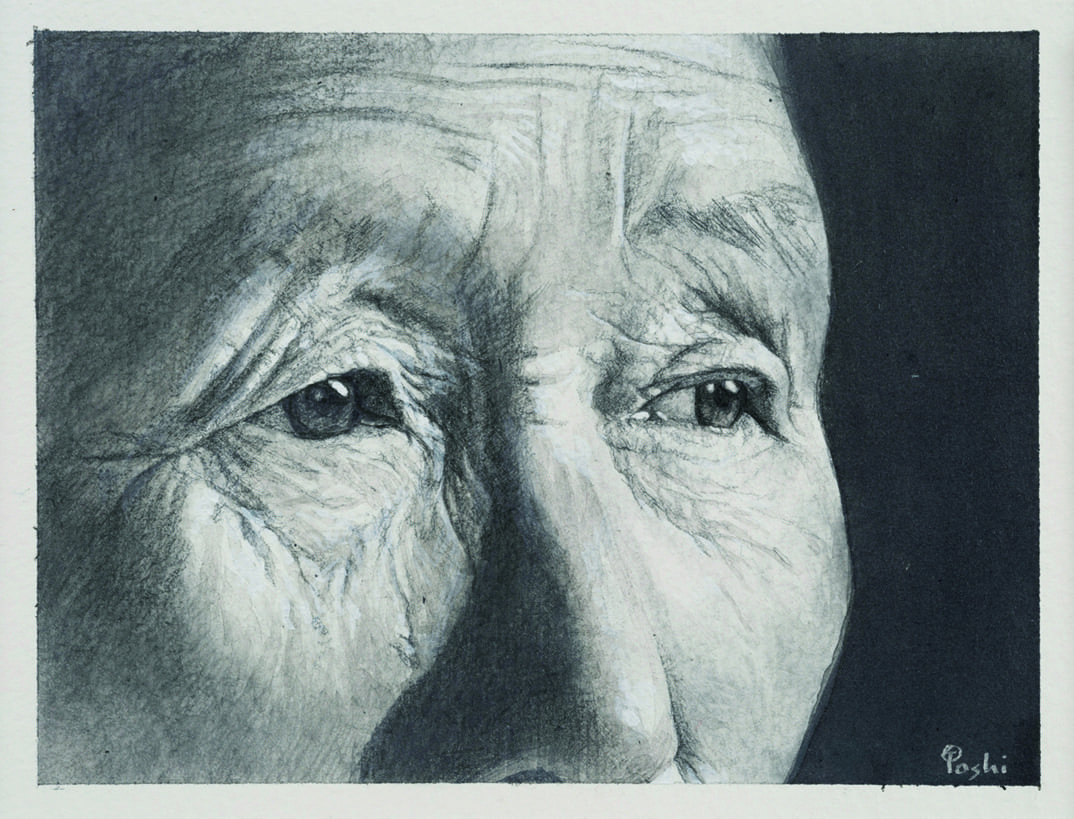

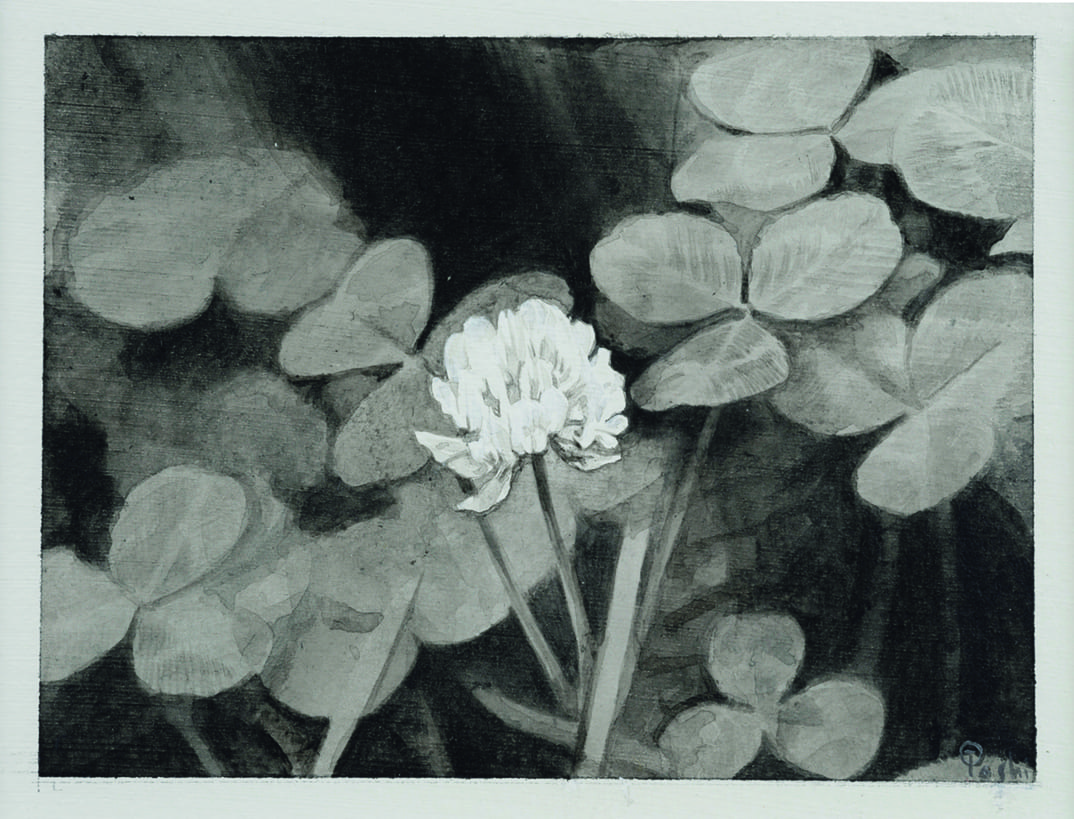

宮尾登美子小説『天涯の花』の挿絵素描

大畑稔浩《すぎ》、《剣山②》、《シロツメクサ》 全1996年 アクリル・鉛筆/紙 呉市川尻市民センター

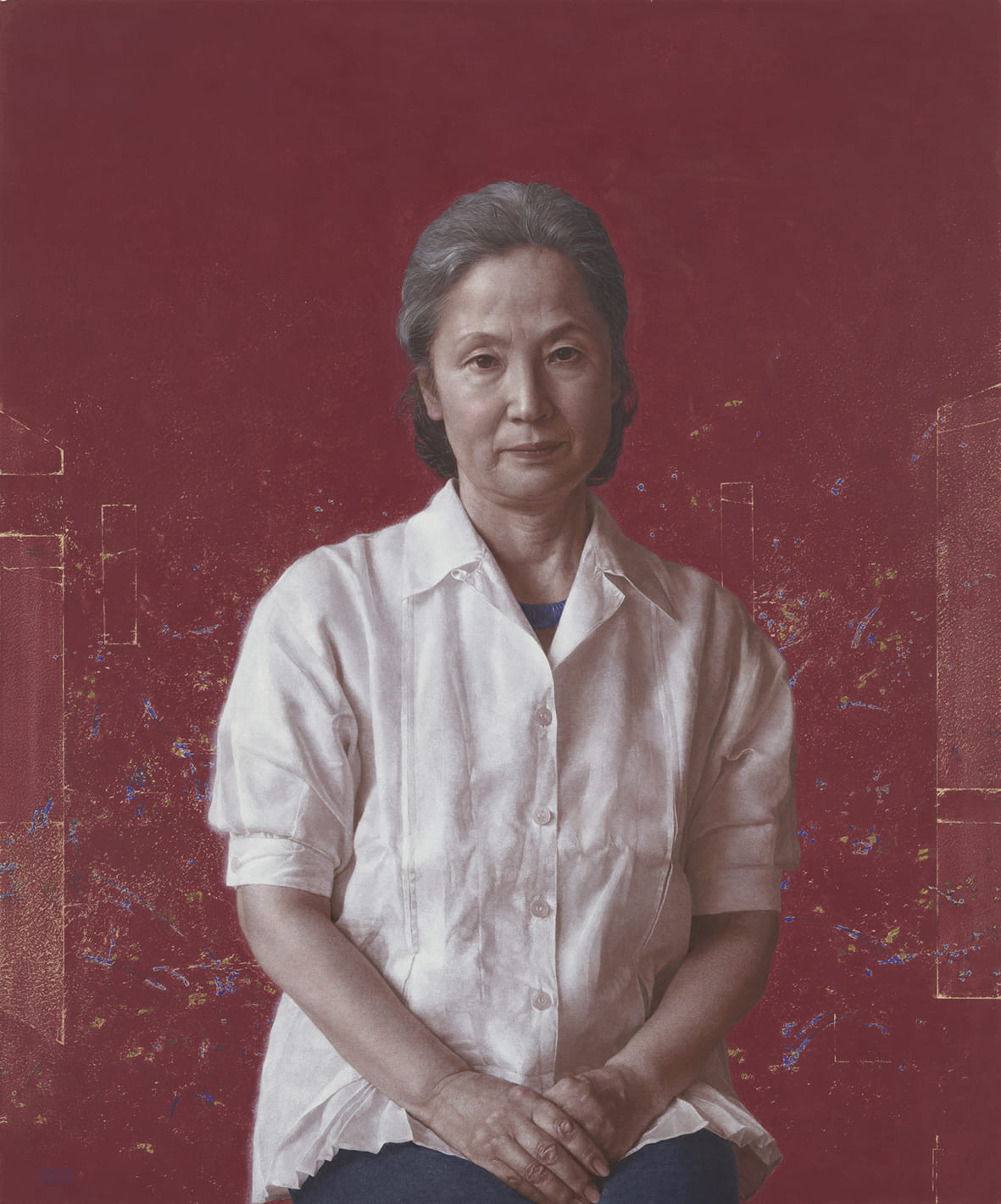

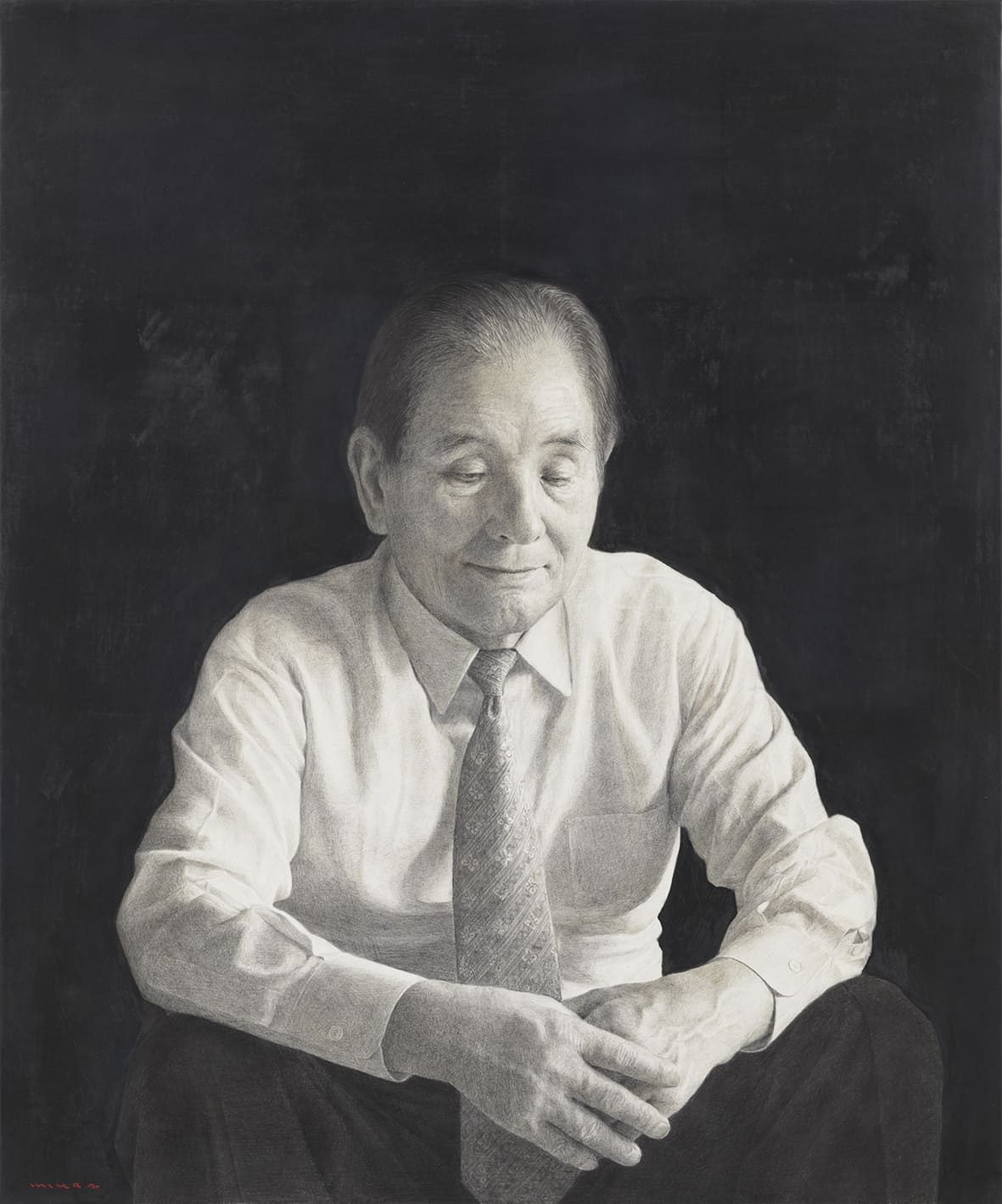

左上:大矢英雄《光の肖像No.24》2005年 テンペラ・油彩/白亜地 広島市立大学芸術資料館

右上:三浦明範《光の肖像No.98》2008年 黒鉛・銀箔・銀筆/白亜地 広島市立大学芸術資料館

左下:森永昌司《光の肖像No.25》2005年 テンペラ・油彩・墨/石膏地 広島市立大学芸術資料館

右上:大畑稔弘志《光の肖像No.59》2006年 油彩/キャンバス 広島市立大学芸術資料館

「写実の世界」展を鑑賞しながら、クロスワードに挑戦。正解者の中から先着10名様(合計20名)に、 野田弘志氏作品のポストカードをプレゼント!

▽開催日時▽ 2/21(土)、2/22(日)

▽参 加 費▽ 無料(入館料が必要)

三之瀬御本陣芸術文化館(須田国太郎常設展示館)

公益財団法人 蘭島文化振興財団 三之瀬御本陣芸術文化館 〒737-0301 広島県呉市下蒲刈町三之瀬311番地

TEL:0823-70-8088 FAX:0823-70-8044

Instagram:

https://www.instagram.com/3nosegohonjin/