江戸時代、朝鮮通信使の来日に際し、下蒲刈島が藩の接待所・玄関口として大歓迎をした記録が多く残されています。なかでも「安芸蒲刈御馳走一番」といわれたほどの歓待ぶりで、往時の記録をもとに全国から集めた食材を使っての豪華な膳を忠実に復元した展示は圧巻です。

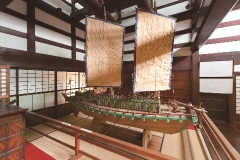

この資料館は明治中頃に建てられた富山県砺波地方の代表的な商家造りである「有川邸」を移築したもので、石置き屋根に豪壮な井桁組みを持つ重厚な建物です。

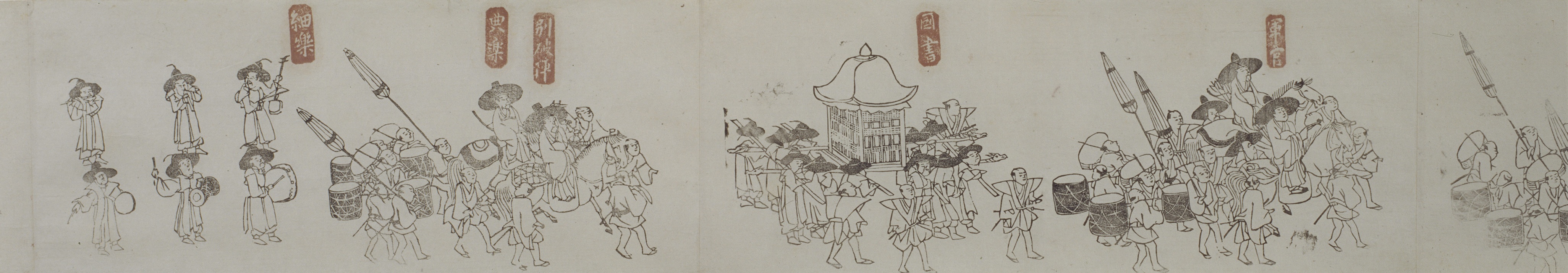

このほか本陣とその付近を復元し、通信使の行列人形を配したジオラマ模型や、当時の通信使を再現した等身大の人形、さらに精密に再現された 1/ 10の朝鮮通信使船の模型や全国から集めた朝鮮通信使に関連した「土人形」「張子人形」、通信使行列図や船団図など、往時をしのぶ資料を多数展示し、興味深く見学することができます。

朝鮮通信使は徳川幕府の将軍の代替わりなどの時に、朝鮮国王からの国書を持って来日しました。国書は長い旅の間、輿に載せられ丁重に運ばれました。江戸時代を通じて12回国書が往来し、両国間の平和の構築と維持に大きな役割をはたしました。

本展では、朝鮮通信使の旅の目的である国書に注目し、所蔵資料を交えながら国交を支えた書簡である国書を紹介します。

「朝鮮通信使行列図巻」 制作年不詳 紙本木版 1巻

学芸員が、展示内容について解説を行います。

日 時 | 2月8日(日)、3月21日(土) 11時~12時

開催場所 | 松濤園(御馳走一番館・陶磁器館)

参 加 費 | 無料(ただし、別途入館料が必要)

好きな折り紙を組み合わせてチマチョゴリを作成し、かわいいストラップに仕上げます。

日 時 | 2月11日(水・祝)、 3月20日(金・祝)、 3月21日(土) 10時~15時 ※最終受付は14時30分 (1回20~40分程度)

開催場所 | 松濤園(御馳走一番館座敷)

参 加 費 | 無料 (ただし、別途入館料が必要)

|

|

|

||

| 蒲刈本陣と通信使行列の模型 | 三汁十五菜 | 朝鮮通信使船模型 |

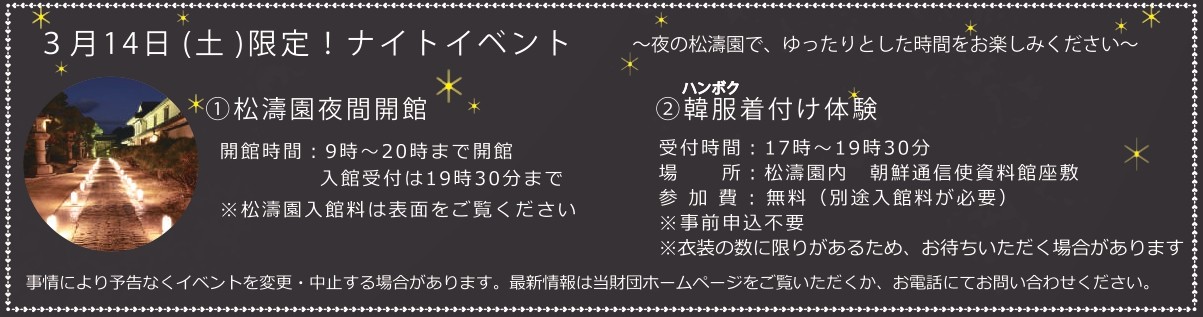

松濤園

公益財団法人 蘭島文化振興財団 松濤園 〒737-0301 広島県呉市下蒲刈町下島2277-3

TEL:0823-65-2900 FAX:0823-65-2711